Die Psychologie des Investierens: Wie Emotionen deine Finanzentscheidungen beeinflussen

Investieren ist mehr als nur Zahlen, Charts und Wirtschaftsdaten – es ist auch ein Spiel der Emotionen. Egal, ob du ein erfahrener Investor oder ein Anfänger bist, deine Emotionen können deine Entscheidungen beeinflussen und sogar deinen finanziellen Erfolg gefährden. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die Psychologie des Investierens und zeigen dir, wie du emotional motivierte Entscheidungen erkennen und vermeiden kannst, um langfristig erfolgreicher zu investieren.

Wie Emotionen die Finanzentscheidungen beeinflussen

Unsere Emotionen spielen eine viel grössere Rolle bei unseren Finanzentscheidungen, als wir oft wahrhaben wollen. Viele Anleger treffen Entscheidungen, die nicht rational oder strategisch sind, sondern durch Gefühle wie Angst, Gier oder Hoffnung beeinflusst werden. Diese emotionalen Reaktionen können zu impulsiven Entscheidungen führen, die das Risiko erhöhen und den langfristigen Erfolg schmälern.

Hier sind einige der häufigsten emotionalen Fallen, in die Investoren tappen können:

1. FOMO – Fear of Missing Out (Angst, etwas zu verpassen)

FOMO ist eine der grössten Fallen, in die Anleger tappen. Du siehst in den Nachrichten oder in deinem Freundeskreis, wie eine bestimmte Aktie oder Kryptowährung plötzlich in die Höhe schiesst, und das Gefühl, nicht mitzumachen, löst eine Angst aus. Du kaufst in den "heissen" Trend ein, ohne wirklich die langfristigen Perspektiven zu betrachten.

Warum es problematisch ist: FOMO führt häufig dazu, dass du überteuerte Investitionen tätigst, wenn der Markt schon überhitzt ist. Solche impulsiven Käufe basieren oft auf Angst und nicht auf einer fundierten Anlagestrategie, was die Wahrscheinlichkeit von Verlusten erhöht, wenn die Blase platzt.

Wie man es vermeidet: Erstelle eine klare Anlagestrategie und bleibe diszipliniert. Verlasse dich nicht auf das, was alle anderen tun, sondern halte dich an deinen Plan und analysiere Investments objektiv.

2. Verlustaversion: Die Angst vor Verlusten

Die Verlustaversion beschreibt die Tendenz, Verluste stärker zu empfinden als Gewinne. Ein Verlust von 1.000 Franken fühlt sich emotional viel intensiver an als ein Gewinn von 1.000 Franken. Diese tief verwurzelte Angst vor Verlusten kann dazu führen, dass du zu lange an verlustreichen Anlagen festhältst, in der Hoffnung, dass sich der Markt erholen wird.

Warum es problematisch ist: Durch Verlustaversion neigen viele Anleger dazu, ihre Positionen zu lange zu halten und nicht rechtzeitig aus einem Investment auszutreten, das sich negativ entwickelt. Dadurch verpasste Chancen auf den Kauf von besseren Anlagemöglichkeiten oder eine rechtzeitige Neuausrichtung des Portfolios.

Wie man es vermeidet: Akzeptiere, dass Verluste Teil des Investierens sind. Entwickle eine Strategie, bei der du regelmässig überprüfst, ob deine Investments noch zu deinen Zielen passen, und habe klare Ausstiegspunkte festgelegt.

3. Gier – Der Drang nach mehr

Gier ist der Wunsch, mehr aus einer Investition herauszuholen, als es vernünftig ist. Sie kann zu übermässigen Risiken führen, wie dem Kauf von hoch spekulativen Assets in der Hoffnung auf schnelle, hohe Gewinne. Gier ist auch der Grund, warum viele Anleger den Versuch starten, den Markt zu timen, was in den meisten Fällen zu grösseren Verlusten führt.

Warum es problematisch ist: Gier kann dich dazu verleiten, in riskante, volatile Märkte zu investieren, ohne die potenziellen Risiken vollständig zu verstehen. Das Streben nach schnellen Gewinnen kann langfristige, stabilere Investitionen in den Hintergrund stellen.

Wie man es vermeidet: Behalte ein realistisches Renditeziel und eine langfristige Perspektive. Investiere basierend auf einer fundierten Strategie und halte dich an deinen Plan, um emotional bedingte Fehlentscheidungen zu vermeiden.

4. Herdentrieb: Der Drang, sich der Masse anzupassen

Der Herdentrieb ist ein weiteres psychologisches Phänomen, das häufig in den Finanzmärkten zu beobachten ist. Es beschreibt die Tendenz, sich der Meinung oder dem Verhalten der Masse anzuschliessen, ohne die Situation vollständig zu hinterfragen. In der Finanzwelt zeigt sich der Herdentrieb oft in Form von Panikverkäufen oder Hype-Käufen.

Warum es problematisch ist: Der Herdentrieb führt dazu, dass Investoren ihre eigenen Überzeugungen und Analysen ignorieren und stattdessen blind der Masse folgen. Dies kann zu irrationalen Entscheidungen führen und den Wert von Investitionen erheblich gefährden.

Wie man es vermeidet: Entwickle eine klare und fundierte Anlagestrategie und stehe zu deinen Entscheidungen. Lasse dich nicht von den Meinungen anderer beeinflussen, sondern recherchiere selbst und entscheide, was für dich langfristig am besten ist.

5. Überoptimismus: Der Glaube an den schnellen Reichtum

Überoptimismus tritt auf, wenn Anleger die zukünftige Entwicklung von Vermögenswerten unrealistisch positiv einschätzen. Oft glauben Investoren, dass sie in der Lage sind, den nächsten "grossen Hit" zu finden, und investieren dann in risikoreiche Vermögenswerte, die sie für ein „sicheres Geschäft“ halten.

Warum es problematisch ist: Überoptimismus kann dazu führen, dass du unangemessen hohe Risiken eingehst und dein Portfolio einseitig ausrichtest. Du ignorierst möglicherweise die Anzeichen für eine Marktüberbewertung oder die Risiken einer Anlage.

Wie man es vermeidet: Behalte realistische Erwartungen und investiere nur dann, wenn die Fundamentaldaten und deine Anlagestrategie es unterstützen. Diversifikation ist ein wichtiges Werkzeug, um zu verhindern, dass du zu viel auf das Risiko eines einzelnen Investments setzt.

Tipp: Emotionen kontrollieren und rational bleiben

Der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Investieren liegt darin, emotional getriebenen Entscheidungen zu widerstehen und stattdessen rational und diszipliniert zu handeln. Hier sind einige Tipps, die dir helfen können:

-

Erstelle eine klare Anlagestrategie und halte dich daran, egal wie der Markt schwankt.

-

Setze Ziele und bewerte regelmässig deine Fortschritte, um sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bleibst.

-

Vermeide es, den Markt zu timen: Kauft und verkauft nicht in Panik, sondern investiere mit einer langfristigen Perspektive.

-

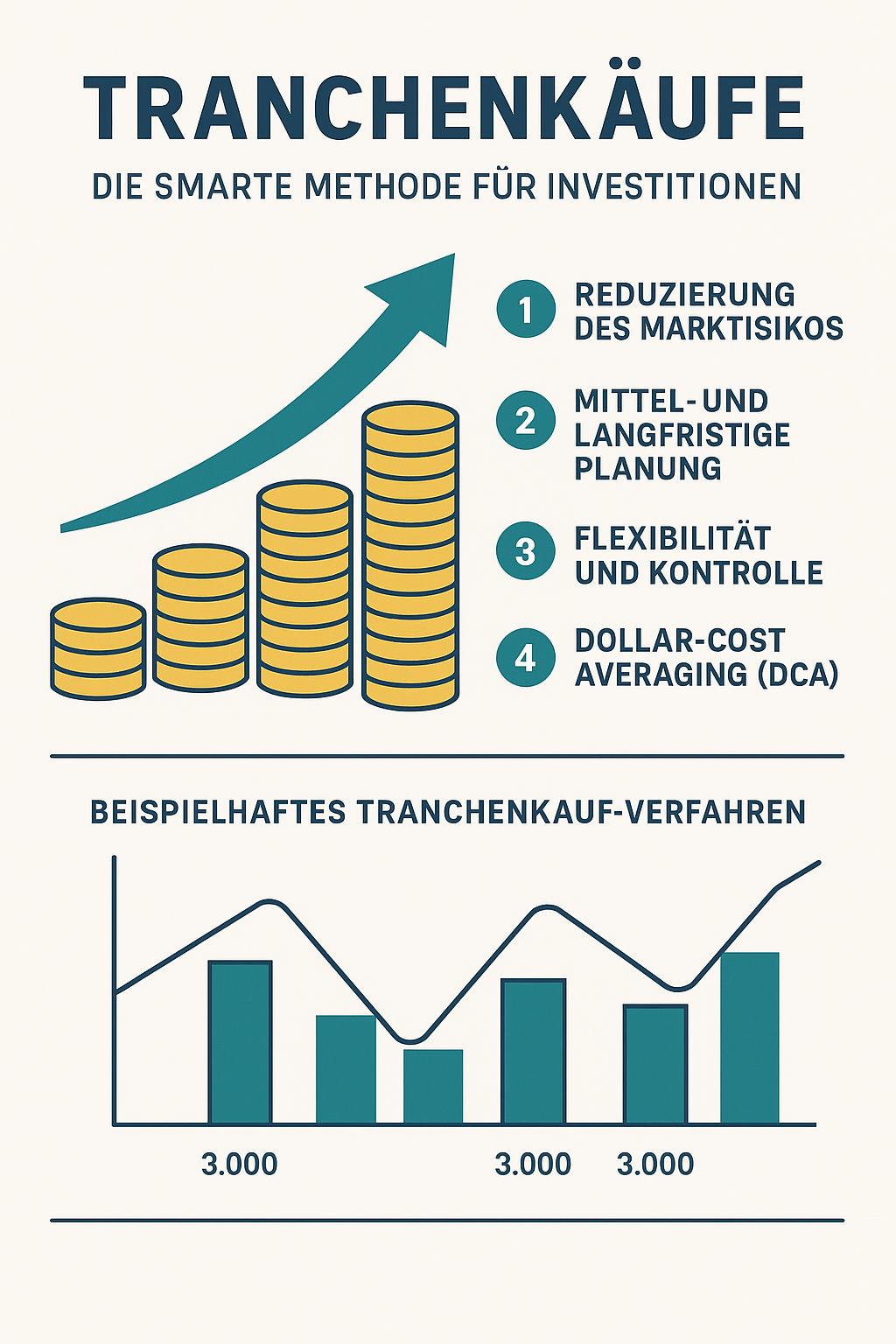

Nutze den Dollar-Cost-Averaging-Ansatz, um regelmässig zu investieren und nicht auf den „richtigen“ Zeitpunkt zu warten.

Fazit:

Die Psychologie des Investierens spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg oder Misserfolg deines Portfolios. Emotionen wie Angst, Gier und Überoptimismus können dazu führen, dass du impulsive Entscheidungen triffst, die nicht immer im Einklang mit deinen langfristigen Zielen stehen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Anlagestrategie liegt darin, emotionale Reaktionen zu erkennen und zu kontrollieren, damit du rationale, gut durchdachte Entscheidungen triffst. Mit einer klaren Strategie und Disziplin kannst du dich vor den Fallstricken der Investitionspsychologie schützen und langfristig erfolgreich investieren.